Che cosa significa reenactment e quale ruolo ha nell’ambito della curatela contemporanea? È uno dei tanti interrogativi alla base dell’intervista con Stefano Mudu, studioso ed esperto di arte contemporanea.

Dopo una formazione in Architettura, Stefano Mudu (Cagliari, 1990) si laurea in Arti Visive all’Università IUAV di Venezia, specializzandosi in teoria e critica dell’arte contemporanea. Al fianco di Cecilia Alemani nelle operazioni di ricerca per la Biennale Arte 2022, ha curato diverse pubblicazioni e progetti editoriali indipendenti. In questa intervista Mudu offre uno sguardo critico sull’arte contemporanea e sui suoi articolati percorsi linguistici, conducendo un’indagine che segue la complessità del divenire attraverso l’eco della memoria.

Nel tuo lavoro hai approfondito il fenomeno del reenactment, inteso come un approccio alla curatela. Cos’è il reenactment e qual è il suo fine ultimo?

Offrire una definizione univoca del termine reenactment è complesso, soprattutto perché nelle pratiche artistiche contemporanee viene spesso impiegato come un termine “ombrello”, capace di indicare qualsiasi forma di riattivazione di materiali visivi, sonori o performativi già esistenti. Nelle mie ricerche, tendo a considerare il reenactment non tanto come una categoria estetica, ma come una vera e propria strategia critica della contemporaneità. Sebbene pratiche di riuso, citazione e ricontestualizzazione dell’esistente siano sempre esistite, ciò che cambia oggi è la consapevolezza e la programmaticità con cui queste azioni vengono messe in atto. A partire dagli anni Duemila, sempre più artisti, curatori e istituzioni culturali hanno cominciato a rimettere in forma episodi del passato – talvolta in modo filologico, altre volte con interventi liberi più liberi. Molti autori hanno per esempio combinato materiali e riferimenti provenienti da tempi e contesti diversi, facendoli convivere e attualizzandoli nel perimetro di una nuova opera o dispositivo curatoriale. In generale, il fine ultimo non è mai uno solo: si può riattivare per commemorare, ma anche per mettere in discussione; per trasmettere, ma anche per trasformare. Spesso il reenactment è uno strumento per interrogare criticamente il passato, per sovrascrivere narrazioni ufficiali, per far emergere contraddizioni, zone d’ombra o storie marginalizzate. Ciò che accomuna queste pratiche è la consapevolezza che nessuna narrazione storica è definitiva, e che ogni atto di riattivazione è anche un atto di riscrittura.

IL REENACTMENT SECONDO STEFANO MUDU

Perché hai scelto il reenactment come pratica da indagare?

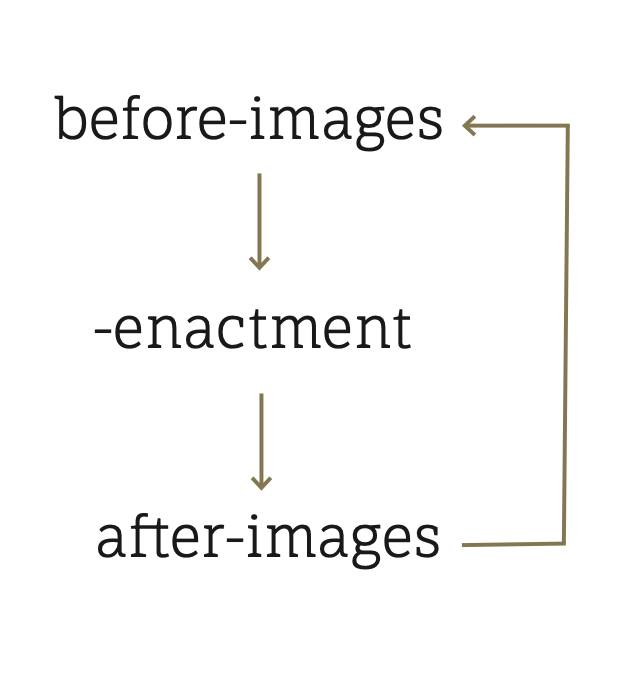

La risposta è, in parte, già contenuta nella precedente. Il mio interesse verso il reenactment nasce da un’urgenza critica: capire – senza la presunzione di offrire risposte definitive – quale fosse l’origine e il significato di questa tendenza così diffusa alla riattivazione nel campo artistico e curatoriale contemporaneo. Quando ho iniziato a occuparmene, nel 2018, il termine reenactment compariva ovunque: in testi curatoriali, press release, portfolio di artisti. Eppure, il suo utilizzo mi sembrava sempre diverso, a volte vago, spesso ambiguo. Mentre la parola circolava, mancava un quadro teorico e metodologico che potesse chiarirne le implicazioni. È da questa mancanza che è nata la mia ricerca. Ho dedicato il mio dottorato all’elaborazione di un modello teorico che ho chiamato “ciclo migratorio delle immagini”, un dispositivo analitico utile a leggere e scomporre le operazioni di riattivazione in tre fasi, sulla base del ruolo che le immagini vi svolgono. Ho definito before-images le immagini di riferimento, cioè quei materiali preesistenti che vengono utilizzati come base documentaria per dare forma a un nuovo racconto. Con enactment, inteso non come categoria generica ma come fase intermedia e attiva, ho indicato il momento progettuale e creativo in cui avviene la trasposizione: il punto in cui le immagini vengono rimesse in forma, non semplicemente replicate.

Infine, ho parlato di after-images per riferirmi a ciò che resta di queste operazioni: le nuove opere, dispositivi o narrazioni che emergono da un processo di riattivazione, e che, a loro volta, non sono mai conclusivi, ma potenzialmente destinati a diventare before-images per altri reenactment futuri.

Questo modello non si limita a descrivere un fenomeno, ma è parte integrante del mio approccio curatoriale: cerco sempre di interrogare la dimensione temporale, archivistica e relazionale delle immagini, mettendo in discussione l’idea di originalità lineare o di autorialità univoca.

Il reenactment si deve attenere a una rigorosa conformità storica? Può essere considerato una forma di conservazione o di studio della storia dell’arte?

Direi di no, in entrambi i casi. Il reenactment si distingue nettamente dalla rievocazione storica proprio perché non mira a una riproduzione pedissequa del passato, né si limita a conservarne fedelmente i codici formali o concettuali. A differenza delle rievocazioni folkloriche – come processioni religiose o danze tradizionali – che ripropongono ciclicamente materiali consolidati cercando di non alterarne l’iconografia o la struttura, il reenactment introduce sempre una variazione nella ripetizione. È proprio questa distanza, questo scarto, a renderlo interessante.

Il risultato non è mai una copia, ma un lavoro nuovo, spesso inedito, che mantiene un legame genealogico con il riferimento originario, pur discostandosene. Questa pratica mette in discussione nozioni consolidate come quelle di autorialità, autenticità e unicità nell’arte contemporanea, ridefinendo le modalità con cui si può “abitare” il passato.

Come già detto, sebbene il reenactment sia legato alla volontà di recuperare memorie, archivi e storie dell’arte – spesso marginali o dimenticate –, il suo obiettivo non è conservativo, ma piuttosto critico e trasformativo. Più che conservare la storia dell’arte, il reenactment la riattiva, la interroga, e spesso la riscrive alla luce di nuove urgenze, sensibilità e prospettive. È, quindi, una forma di studio attivo e creativo, che prende il passato come punto di partenza, non come vincolo.

MOSTRE E REENACTMENT

Un grande esempio di reenactment è il caso di When attitudes become form: Bern 1969/Venice 2013, mostra allestita nel 2013 alla Fondazione Prada di Venezia e curata da Germano Celant. Cosa pensi di quella mostra e del suo peculiare metodo curatoriale? Qual è la linea di confine, nel reenactment, tra il recupero critico e partecipato della memoria storica e la sua trasformazione in pura spettacolarizzazione?

La riproposizione della storica mostra curata da Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna nel 1969 è oggi considerata un caso esemplare nella riflessione sul reenactment curatoriale. Non solo perché Germano Celant è stato tra i primi a re-immaginare un intero episodio espositivo del passato, ma anche per la radicalità con cui ha affrontato il progetto. L’allestimento alla Fondazione Prada non si limitava a citare la mostra originale: ne ricostruiva fisicamente l’ambiente, replicando fedelmente il pavimento della Kunsthalle, la disposizione delle opere, e perfino segnalando le assenze con didascalie trasparenti, quasi museografiche.

Tuttavia, proprio nei punti in cui la filologia non era possibile o si faceva più incerta, l’operazione si caricava di una dimensione critica e speculativa. Le discrepanze tra l’originale e la nuova versione non venivano mascherate, ma anzi esibite, trasformando la mostra in uno spazio di frizione tra passato e presente. In questo senso, il reenactment di Celant non si riduceva a un atto nostalgico o didascalico, ma si configurava come un dispositivo riflessivo, capace di sollevare interrogativi sull’autorità curatoriale, sul ruolo dell’istituzione e sulla possibilità stessa di “rimettere in scena” la storia dell’arte.

Resta però un nodo critico da considerare: fino a che punto un’operazione di reenactment riesce a mantenere una funzione critica e partecipata, senza scivolare in una logica di mera spettacolarizzazione? Il rischio è che, sotto la pressione delle grandi istituzioni culturali, questi progetti finiscano per appiattirsi in un feticismo estetico del passato, trasformando la memoria storica in un oggetto da contemplare più che da interrogare. Trovare un equilibrio tra rigore storico e reinvenzione contemporanea è forse la sfida più delicata – e affascinante – che ogni progetto di reenactment deve affrontare.

Quali sono stati altri grandi esempi di reenactment in Italia o in Europa?

Tenendo conto che – come anticipato – oggi il termine reenactment può descrivere anche quei progetti che radunano, nel perimetro di un nuovo lavoro, riferimenti provenienti da traiettorie storiche differenti, esistono diversi esempi curatoriali che hanno utilizzato l’anacronismo e la riattivazione come metodo critico. In Italia, penso alla mostra Time is Out of Joint (2018), il riallestimento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma a cura di Cristiana Collu. Come suggerisce il titolo – “Il tempo è fuori squadra” –, il progetto metteva in dialogo opere realizzate in contesti e tempi diversi per affrontare tematiche universali come la morte, l’amore, la storia, la guerra. La linearità cronologica veniva sospesa, favorendo accostamenti inediti e stratificazioni di senso. Un altro esempio significativo è Slip of the Tongue (2015), mostra ospitata a Punta della Dogana a Venezia e curata dall’artista Danh Vo. Qui, l’artista selezionava alcune sue opere – già assimilabili al reenactment per la loro natura composita e citazionale – accostandole a lavori provenienti da epoche anche molto lontane. In mostra, ad esempio, un’opera del XV secolo di Giovanni Bellini dialogava con una scultura di Hubert Duprat del 1994. Il risultato era un dispositivo espositivo capace di creare cortocircuiti temporali e semantici, interrogando tanto la storia dell’arte quanto il suo statuto espositivo.

Come si struttura il lavoro di ricerca per ricostruire una mostra storica?

La ricostruzione di una mostra storica è un lavoro complesso che implica una ricerca stratificata e interdisciplinare. Si parte solitamente da una fase di mappatura delle fonti: cataloghi, fotografie d’epoca, rassegne stampa, corrispondenze tra artisti e curatori, documentazione d’archivio, recensioni critiche e, quando possibile, interviste con i protagonisti o testimoni diretti. È fondamentale comprendere il contesto storico, politico e culturale in cui la mostra è stata concepita, così come la visione curatoriale originaria e la ricezione critica dell’epoca.

Il lavoro si struttura quindi su due assi principali: da un lato la ricostruzione filologica degli elementi materiali e immateriali della mostra (opere, allestimento, progetto grafico, comunicazione), dall’altro una lettura critica che ne valorizzi la rilevanza attuale, mettendola in dialogo con questioni contemporanee. Ricostruire una mostra storica non significa solo riprodurla fedelmente, ma anche problematizzarne la portata, i limiti e le implicazioni.

I PROGETTI E LA RICERCA DI STEFANO MUDU

Nel 2022 hai affiancato la curatrice Cecilia Alemani nella progettazione della Biennale d’Arte di Venezia. Come si strutturava il tuo lavoro e in quale modo hai valorizzato il tuo contributo?

Durante la preparazione della 59. Biennale d’Arte di Venezia, Il latte dei sogni, ho avuto la grande opportunità di collaborare con Cecilia Alemani principalmente nella fase di ricerca, selezione e analisi delle fonti storiche, con un focus particolare sulle artiste e figure meno note o marginalizzate nella narrazione canonica della storia dell’arte. Il mio lavoro si è articolato in diversi momenti: dalla costruzione di una bibliografia ragionata all’individuazione di opere e materiali in archivi pubblici e privati, fino al supporto nella redazione dei testi critici per il catalogo e l’apparato espositivo.

Il mio contributo è stato forse quello di agevolare il lavoro curatoriale nella costruzione di uno sguardo trasversale e comparativo, contribuendo a una narrazione strutturata per genealogie alternative e immaginari eterogenei. Questo alla fine erano le “historical capsules” intorno a cui ruotava l’intero impianto espositivo e concettuale della mostra.

Quali spunti e stimoli sono nati dall’esperienza della Biennale?

L’esperienza della Biennale mi ha confermato quanto ogni progetto curatoriale, per essere davvero efficace, debba partire da una profonda consapevolezza storica. Nessuna mostra nasce nel vuoto: ogni narrazione visiva si costruisce sulle spalle dei giganti e dialoga, consapevolmente o meno, con genealogie culturali e artistiche preesistenti. Anche Il latte dei sogni si rivolgeva esplicitamente al passato: non solo attraverso le “capsule storiche”, ma già nel titolo stesso, che rievoca un omonimo libro per bambini di Leonora Carrington. Come nelle storie dell’artista surrealista, la mostra raccontava un mondo in cui i corpi e le identità sono soggetti a continue trasformazioni, una metafora potente per affrontare le sfide – ecologiche, sociali, tecnologiche – del presente.

Di questa esperienza porto con me una consapevolezza ancora più profonda del potenziale delle narrazioni artistiche marginali: storie minori, dimenticate o rimosse, che tuttavia possono essere riattivate criticamente per aprire nuove prospettive. Reinterpretare e talvolta “manipolare” queste storie non è solo un atto di riscoperta, ma anche un modo per rinnovare lo sguardo e stimolare un’evoluzione del pensiero curatoriale e critico.

Giada Bartolini