Una passeggiata attraverso il padiglione ungherese, contraddistinto da tre colori, permette ai visitatori di comprendere la visione attraverso un “Manifesto” che mette in luce gli esempi di architetti di successo capaci di distinguersi al di fuori del loro ambito di specializzazione, intrecciando brillantemente tutti gli elementi alla base del tema della Biennale di Architettura di Venezia 2025: Intelligenza. Naturale. Artificiale. Collettivo. Abbiamo parlato di questo e di molto altro con il curatore Márton Pintér.

Márton Pintér, nato nel 1991 a Kecskemét (Ungheria) e curatore del padiglione ungherese alla Biennale di Architettura di Venezia 2025, adotta il concetto di padiglione esplorando come la logica economica sia sempre più prevalente in architettura, dove il profitto è prioritario rispetto alla creatività. Pintér ci ha guidato attraverso la sua visione unica in modo dinamico e divertente, presentando architetti che hanno liberato la loro creatività in diversi ambiti professionali dopo la laurea in architettura. Un’idea che cullava da un decennio.

Mi hai detto che curare il padiglione ungherese è stata la tua prima esperienza come curatore. Vorresti raccontarci come è nato tutto questo e come la tua esperienza ha contribuito a plasmare il tuo ruolo di curatore?

Mi sono preparato per questo specifico evento (intendo la Biennale) sia involontariamente che intenzionalmente nell’ultimo decennio. Quindi, onestamente, è un argomento piuttosto personale… La mia prima esperienza professionale è stata un tirocinio presso OMA*AMO, dove mi è capitato di lavorare a Monditalia, una delle mostre principali della Biennale di Venezia del 2014, curata da Ippolito Pestellini Laparelli. È stato un progetto molto impegnativo, che mi ha richiesto di mettere in campo l’uso alternativo delle conoscenze architettoniche acquisite all’università. Per la prima volta ho sperimentato che la ricerca ha la priorità sulla situazione iniziale. Dopo essere tornato a casa ed essermi laureato, ho cercato di mettere in pratica l’esperienza maturata all’estero, ma è diventato subito chiaro che non avrebbe funzionato. Così ho pensato che avrei praticato l’architettura solo per sperimentarne ogni aspetto sulla mia pelle – ho in un certo senso sacrificato la mia carriera architettonica per “metterne in discussione la rilevanza” e così è diventata la mia ars poetica. Erano passati dieci anni e ho pensato che fosse giunto il momento di concludere tutto con una tesi, che in seguito è diventata la mia proposta per il concorso per la Biennale di quest’anno. Un altro anno e, all’inaugurazione, mi è sembrato quasi di aver non solo organizzato un funerale del “mio io architetto”, ma anche di avervi partecipato, ahah! Tuttavia, sono contento che questo importante aspetto personale sia rimasto invisibile, e non abbia senso nella mostra. E sì, questa è stata la mia prima volta come curatore.

Potresti descrivere la narrazione curatoriale che miravi a costruire attraverso la selezione degli architetti e delle loro opere, e come questa narrazione si è evoluta durante il processo?

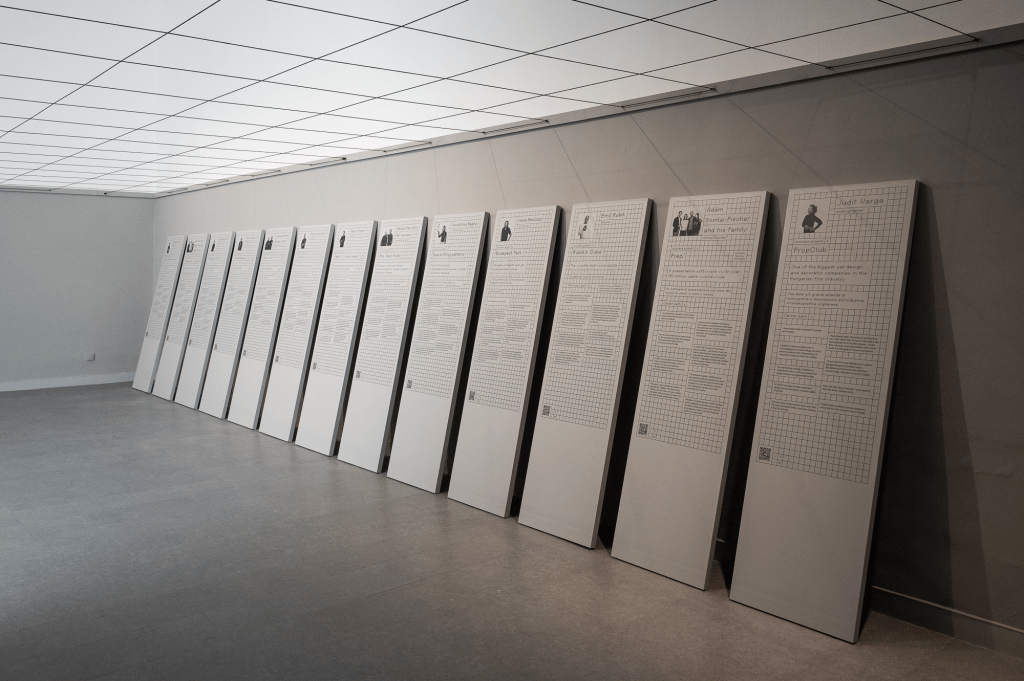

La narrazione è semplice: l’architettura non è uguale all’industria edile. Attraverso la mia ricerca per la tesi di dottorato, ho scoperto che gli architetti attribuiscono il merito a molte storie di “abbandoni” o di “ricerca di carriera”. Ho creato un filtro di base prima di decidere di iniziare a raccogliere le storie: i loro progetti sono noti a livello internazionale, hanno studiato o praticato architettura, non c’è sovrapposizione tra le “discipline di esportazione” e vivono in Ungheria. Quindi, tutto è iniziato con i progetti. Ho contattato gli organizzatori, li ho invitati a partecipare e hanno accettato. Poi, il mio piccolo team curatoriale (composto da due miei ex studenti, András e Ingrid) ha dovuto mantenere unito questo folto gruppo di personalità di alto livello, che erano espositori, dietro una narrazione rigorosa, in linea con la premessa del titolo. È stata una collaborazione eccezionale tra il team curatoriale e gli espositori, ed è ancora incredibile che siamo riusciti a farlo senza compromessi. È straordinario.

LA CURATELA SECONDO MÁRTON PINTÉR

È stata l’architettura a guidare la storia o è stata la tua struttura concettuale a plasmare le tipologie di studi che hai ricercato? Per quanto riguarda l’esposizione di Successfully Exported Architectural Knowledge e Success Stories to Inspire ‒ le due sezioni che presentano il lavoro di architetti impegnati in progetti di successo al di fuori della professione ‒, come curatore, in quale modo hai scelto gli specifici dispositivi espositivi – layout spaziali, materiali o contenuti multimediali – che hai utilizzato per mediare le idee architettoniche?

È guidata sia dall’architettura che dal quadro concettuale. Tutto inizia da un punto e conduce a molti. Ogni storia ha l’architettura come origine comune, eppure ogni espositore rappresenta una disciplina distinta, offrendo un ampio spettro di prospettive come punto di fuga.

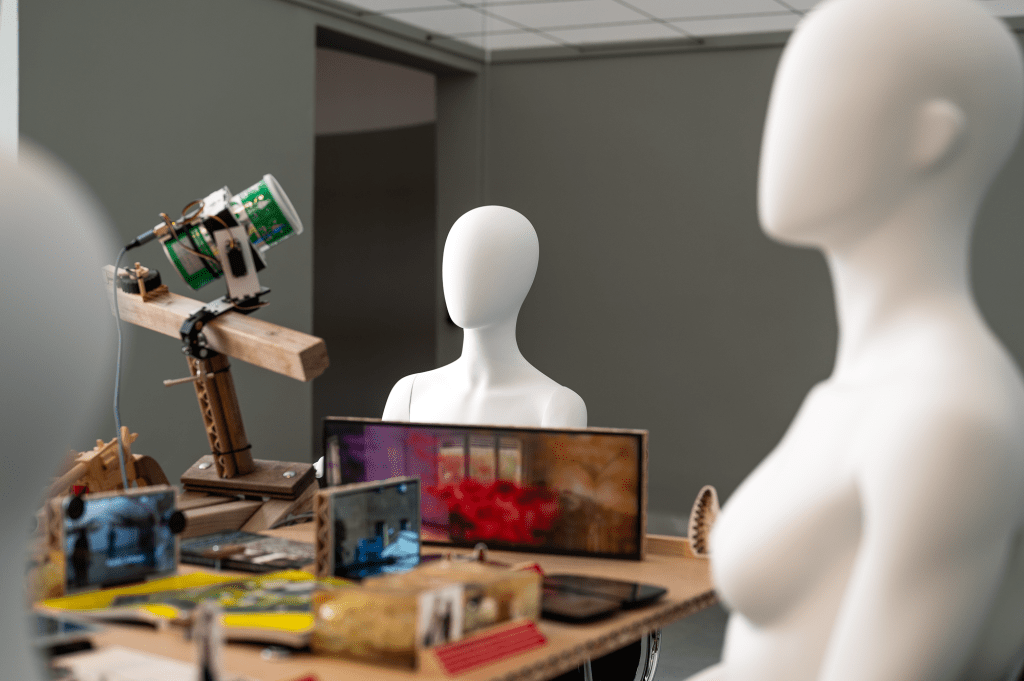

La mia intenzione era quella di creare contenuti ricchi e facili da assimilare. Quindi, ho scelto gli standard aziendali stereotipati per il set e la deprimente attività d’ufficio per l’ambientazione. Per quanto riguarda l’organizzazione, è andata liscia, c’è stato un immediato accordo comune tra gli espositori e il team curatoriale su quale progetto andasse dove: la famiglia Somlai-Fischer occupa la “stanza delle trattative”, i re del copyright (Losonczi e Rubik) simulano una discussione nello spazio dell’atrio, il tanto rispettato gruppo musicale generazionale Kaláka occupa l’ovale senza esitazione e tutte le altre superstar si godono il loro lavoro dalle 9 alle 5 alle loro postazioni. La cosa più importante, però, è che un ingrediente invisibile della distribuzione spaziale è la stratificazione. Un titolo e una scenografia forti possono trasmettere il concetto in pochi secondi, ma si possono anche dedicare minuti a una sola storia.

Il padiglione ungherese ha offerto una nuova interpretazione di come la conoscenza architettonica sia intrinsecamente naturale, artificiale e collettiva allo stesso tempo, e quindi possa spesso essere sfruttata in modo molto più efficace al di fuori del contesto dell’industria edile. È stato difficile concretizzare questo concetto nello spazio assegnato al padiglione?

Concettualmente parlando, è stata una coincidenza incredibile. Riuscite a immaginare cosa ho provato dopo aver lavorato al mio concept per mesi e poi, a dicembre 2023, Carlo Ratti è stato presentato con la sua affermazione: “Per affrontare un mondo in fiamme, l’architettura deve sfruttare tutta l’intelligenza che ci circonda”. Ero completamente coinvolto. Contestualmente, tuttavia, un’affermazione (come il nostro approccio) ci permette di ignorare lo spazio espositivo esistente. Il contrasto tra un padiglione classico e il contenuto radicale ha infine reso la mostra ancora migliore. A proposito di sfide… L’imitazione del soffitto sospeso non è solo un elemento scenografico di forte impatto, ma anche un aspetto essenziale del taglio al budget, poiché ha letteralmente dimezzato lo spazio e quindi alleggerito il nostro budget ridottissimo. Anche il team curatoriale ha contribuito personalmente rinunciando alle nostre commissioni. Un altro all-in, ma questa volta letteralmente, ahah!

There Is Nothing to See Here è una dichiarazione forte o forse un manifesto. Say no to more, che è la pagina Instagram ufficiale del padiglione ungherese. Come hai sviluppato questi messaggi d’impatto? Pensi che gli spettatori abbiano percepito questo tema durante tutta la mostra?

Grazie per aver sottolineato questi due aspetti. Il titolo è effettivamente una dichiarazione, mentre “No is more” è la mia interpretazione, che possiamo definire un manifesto. Il titolo ha un significato profondo, che ho chiarito nel mio discorso di apertura, quindi lasciatemi citare:

• There is Nothing to See Here è un’autoriflessione.

• There is Nothing to See Here è una critica rivolta all’esterno.

• There is Nothing to See Here è uno slang della polizia.

• There is Nothing to See Here è un invito al dialogo.

• There is Nothing to See Here è anche il titolo della mostra.

“No is more” è stato concepito mesi dopo aver lavorato a questo progetto con quel titolo. Sapevo di dover fare un passo indietro e semplificare tutto ciò che volevo trasmettere. Certo, si rifà al più famoso meme sull’architettura “Less is more”, ma la cosa più importante è che si colloca tra tutti i meme “… is more”, nel senso che tutti riflettevano piuttosto bene la loro epoca: Mies sul modernismo, Venturi sul postmodernismo, Rem sul capitalismo, Bjarke sull’individualismo. E ora è un tizio sconosciuto di un’epoca tardo-capitalista che cerca solo di sensibilizzare sul dire sì al no quando si tratta di costruire fogli Excel in cemento in condizioni di lavoro insostenibilmente sovra-quantificate. Scommettere contro l’industria edile come architetto può essere irresponsabile; tuttavia, spero di aver trasmesso efficacemente l’idea alla base di “No is more…”.

IL PADIGLIONE UNGHERESE CURATO DA MÁRTON PINTÉR

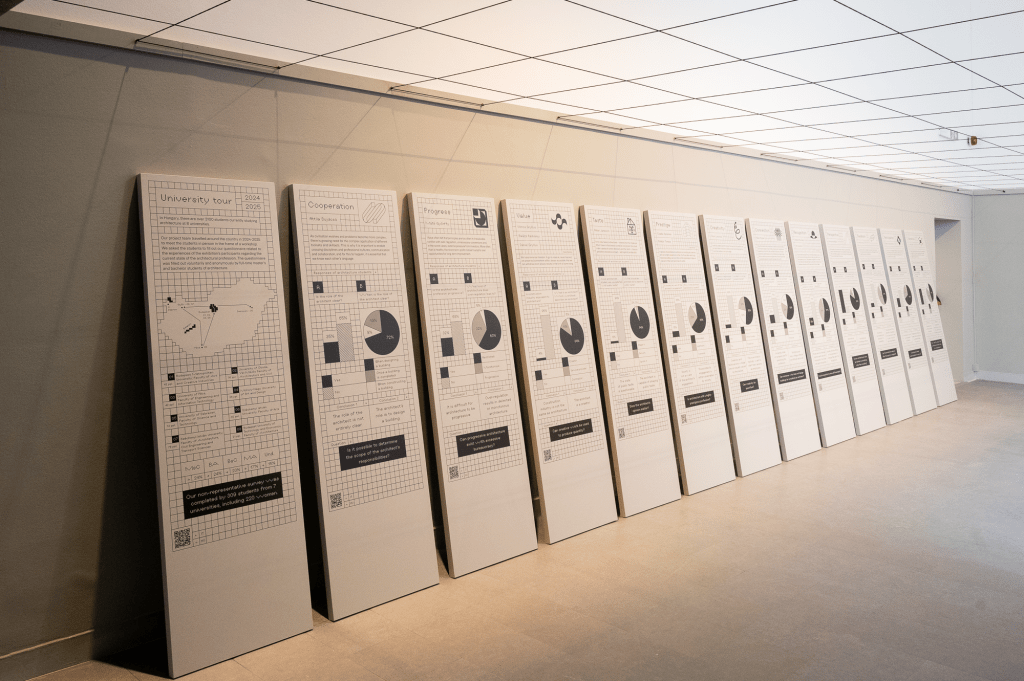

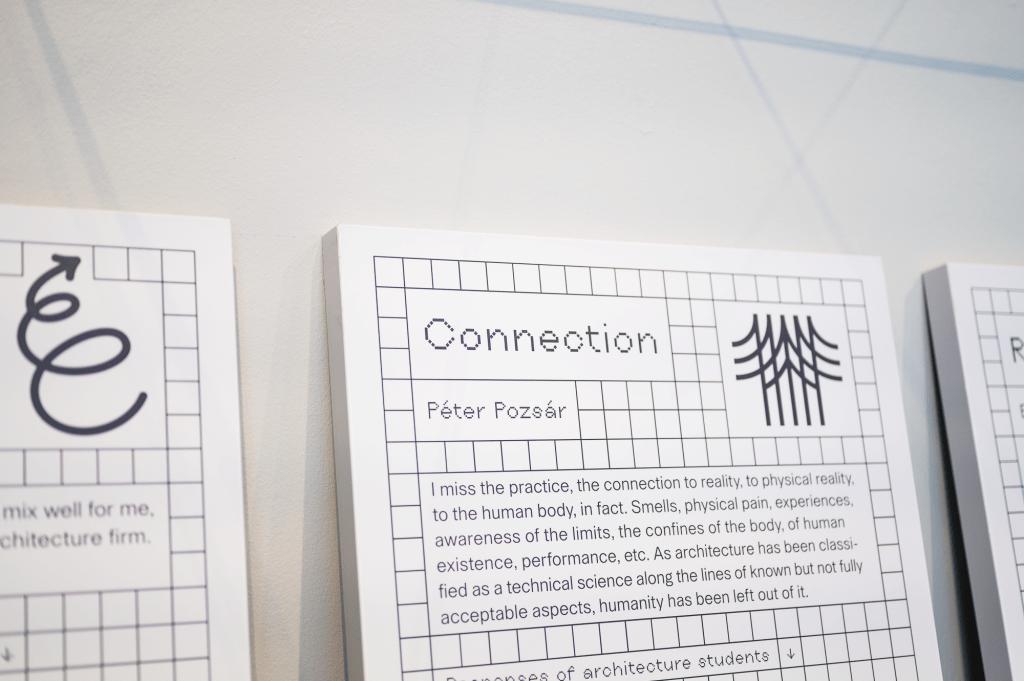

Il contenuto della mostra è suddiviso in tre categorie, rappresentate da una combinazione di colori RGB. Il rosso rappresenta i partecipanti, il verde i progetti di successo e il blu i report degli studenti sullo stato dell’architettura raccolti attraverso un sondaggio nelle università di architettura ungheresi. Qual è l’impatto della sezione blu?

In base alle mie esperienze sul campo, ho scoperto che gli studenti di tutto il mondo, compresi quelli delle università più grandi e rinomate, sono spesso grati di confrontarsi con alcuni fatti concreti e crudi, tipicamente tabù. Se il feedback dei nostri studenti deve avere un impatto, deve essere organico, underground e a lungo termine. Se è così, sono già felice di contribuire indirettamente. Ricordo che il mio ex capo, Ippolito Pestellini Laparelli, curatore di Monditalia, aveva un grande adesivo rosso sulla sua postazione di lavoro con la scritta “RIOT”, quindi ho pensato di lasciarlo qui. (Ha anche scritto un prologo per il nostro catalogo intitolato Contro la Specializzazione; se lo avete tra le mani, vi consiglio vivamente di leggerlo).

Un’indagine di questa qualità e quantità non è mai stata condotta in Ungheria, né da una commissione statale, né da una ricerca di mercato, né in maniera underground dagli studenti. Siamo stati i primi a farlo definitivamente. Se questa sezione blu non viene rivista o discussa in patria, lo considererei un errore irresponsabile e grave da parte di chi prende le decisioni. E lo dico io stesso come professore associato, non come curatore.

Cosa distingue il padiglione ungherese alla Biennale di Venezia 2025 dagli altri padiglioni?

Non c’è nulla da distinguere qui.

In un forum globale come la Biennale, come si bilancia la rappresentazione dell’identità nazionale con le preoccupazioni architettoniche transnazionali o universali? Oppure l’idea di “ungheresità” era centrale nella vostra visione curatoriale, o deliberatamente ricontestualizzata?

Questa è la domanda più difficile. Purtroppo, negli ultimi dieci anni, l’“ungheresità” è diventata poco più di uno slogan politico a buon mercato. Per un forum globale come la Biennale, concepire un salone nazionale autocelebrativo è la cosa più pretenziosa. Quindi, ha dovuto essere deliberatamente ricontestualizzata, il che è stato il compito più impegnativo dell’intero processo. Tutto questo è stato possibile creando universi paralleli. Uno è per me, mantenere viva la mia visione decennale; uno è per il fantastico team (ancora non ci sono parole per descrivere ciò che hanno fatto), mantenere la loro ambizione al massimo livello, e uno per i potenti, tenerli impegnati con la “narrazione del successo” politicamente accettabile. Voglio dire, il titolo è, dopotutto, There is Nothing to See Here, e con tutto il significato che ho appena descritto, giusto? Beccato.

Qual è il prossimo traguardo di Márton Pintér?

Il mio prossimo traguardo sarebbe ottenere un posto da direttore creativo o assistente curatore all’estero. Qualcuno interessato?

Lina Alshihabi

Tradotto dall’inglese con l’IA