L’Italia detiene il maggior numero di siti patrimonio dell’umanità al mondo. Un dato fattuale ma anche sociale, motivo di vanto e affermazione di eccellenza. Ma anche un grande slogan politico: ad esempio, quello di un paesaggio raccontato con il volto della Venere di Botticelli o brandizzato dalle Olimpiadi. Partiamo da qui per lasciare spazio alle parole e alla pratica di Giacomo Segantin: una prospettiva di cura nei confronti del mondo che ci circonda.

Artista multimediale, Giacomo Segantin (Abano Terme, 1995) propone, attraverso fotografie e installazioni, riflessioni sull’abitare, sollevando quesiti su ecologia e società. Formatosi in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, ha sviluppato la sua ricerca in occasione della residenza a Campo di Brenzone (AIR Campo) e poi alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, raggiugendo infine la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano, dove approfondisce teoria e metodi legati alla progettualità e alla curatela. Un percorso curatoriale giunto al suo apice con la creazione di un collettivo curatoriale (Critical Studies Department), e con una residenza presso l’Università di Belle Arti di Zagabria. Fil rouge della sua formazione e pratica è, citando lo stesso artista, “la ricerca di un coinvolgimento diretto con l’oggetto di studio: non pensare prima alla forma della ricerca artistica, ma modellare la forma sul contenuto”.

Quella di Giacomo Segantin è un’arte autentica nella ricerca, nei riferimenti e nella realizzazione. Un’arte che si fa nel processo, attenta al dettaglio e alla sfumatura. Si tratta di un’urgenza nel presente e nel determinato che parla di problemi globali senza perdere traccia di ciò che altri hanno già dimenticato. Il lavoro di Segantin nasce dall’incontro e cresce in luoghi abbandonati, scava nelle memorie e riporta alla luce tematiche urgenti. Gli abbiamo chiesto di descrivere non solo le sue opere, ma anche il suo punto di vista sulla realtà, sui sistemi dell’arte e della società. Ecco allora una conversazione che distingue paesaggio e territorio, che parla di istituzioni, oblii, attivismo e comunicazione.

L’INTERVISTA A GIACOMO SEGANTIN

Quali sono i temi della tua pratica artistica?

I temi della mia pratica artistica riguardano il territorio e il paesaggio, con una particolare attenzione al nostro modo di abitare e vivere un territorio. La mia è una ricerca che si confronta con la questione dello spazio pubblico e si propone l’obiettivo di decostruire gli stereotipi legati al paesaggio e di ripensare la nostra relazione con l’ambiente.

Credo sia importante fare un’operazione simile, soprattutto in Italia, dove il paesaggio spesso ricade all’interno di discorsi nazionalistici e patriottici di identità nei quali si esalta l’identità locale come qualcosa di “unico”, che diventa anche commerciabile e mercificabile. Quindi una sorta di brandizzazione del territorio. Il mio interesse è quello di articolare questa tematica nella sua complessità, nel tentativo di far emergere l’intersezione tra dimensione sociale, culturale, ma anche economica e politica.

Quanto è fondamentale l’interdisciplinarietà nelle tue opere? Come si relazionano arte e scienza ‒ ma anche l’aspetto sociologico ‒ all’interno della tua pratica?

Spesso si pensa al rapporto fra scienza e arte come a un rapporto nel quale l’arte deve spiegare qualcosa di complesso o deve illustrare dei dati che altrimenti avrebbero una temperatura diversa a livello empatico. Nel mio caso cerco di instaurare delle dinamiche di ricerca diverse, partendo da un’osservazione diretta e dall’esperienza. Non mi sentirei di definirlo un approccio strettamente scientifico, ma nella mia pratica la ricerca e la volontà di comprendere le dinamiche che danno forma alla realtà sono sempre presenti. La restituzione della ricerca non è mai qualcosa di fatto in studio o in laboratorio, poiché i lavori nascono all’interno di residenze o progetti anche più a lungo termine, dove l’“esserci” è la condizione imprescindibile. Un riferimento teorico che ammiro molto è il pensiero di Isabelle Stengers, la quale sostiene l’inesistenza di una scienza oggettiva e indipendente dalla realtà politica e sociale nella quale si forma ‒ nonostante spesso la si pensi come pratica oggettiva. Proprio ora, mentre ti sto parlando, mi rendo conto di quanto sia pericoloso fare questo discorso in questi giorni in cui viene messa seriamente in dubbio la credibilità dei dati scientifici in termini di negazionismo climatico. Chiarisco meglio questo punto: Stengers evidenzia il fatto che la scienza nasca già orientata, finanziata e indirizzata da politiche economiche e imprese. La sua analisi si confronta con la realtà degli anni Novanta, prendendo come caso di riferimento la questione degli OGM, caso in cui la finanziarizzazione della ricerca e la sua applicazione si sviluppano all’interno della stretta relazione fra Scienza – Stato – Impresa. Trovo il pensiero di Isabelle Stengers molto attuale: nonostante si parli degli anni Novanta e di casi specifici, ne fa un ragionamento anche più astratto, applicabile pure ai giorni nostri.

Date le ripercussioni sociologiche appena citate, pensi che l’arte possa essere un medium valido per veicolare temi importanti?

Sì, credo proprio di sì. Io penso che il ruolo dell’arte visiva sia soprattutto quello di svelare, cioè di rendere visibile qualcosa che di solito non lo è. Il mio obiettivo allora è far percepire qualcosa che solitamente non viene considerato. Credo che la grande potenzialità dell’arte sia il fatto che non sia unica, ma che ne esistano di diversi tipi: il mondo della ricerca artistica sperimentale, l’exhibition making dei grandi musei, il mondo del mercato e delle gallerie, ecc. Però, per quanto si possano realizzare delle mostre acute e potenti, è veramente difficile che si ottenga una presa di coscienza per quanto riguarda l’ambiente e quindi innescare un cambiamento di rotta. Questo è un tema che mi interessa molto e che ho anche affrontato nella mia tesi triennale, nella quale mi sono chiesto: “Qual è il ruolo dell’immagine e della comunicazione nella testimonianza del collasso ambientale? Qual è l’impatto sulla nostra società dell’enorme quantità di informazioni visive che documentano la crisi climatica?”. Queste riflessioni sono molto simili alle questioni che si ponevano l’antropologo Franco La Cecla e altri studiosi nel convegno organizzato a Milano nel 1990, dal titolo: Natura e comunicazione. I mass media fanno male alla natura?.

Nonostante siano passati più di trent’anni, il rischio rimane il medesimo: rimanere intrappolati nella struttura mediatica dell’intrattenimento. Diventare una moda, la notizia del momento. Condivido anche il pensiero dell’attivista Franco “Bifo” Berardi, il quale sottolinea la natura ambigua dei social e dei media: da un lato piattaforme estremamente efficaci per la comunicazione di valori e ideali condivisi, dall’altro dispositivi inibitori che tendono ad appiattire e neutralizzare il ruolo di partecipazione attiva dell’individuo. Ci sono casi in cui i social possono aiutare a creare consapevolezza rispetto a quello che succede nel mondo, con il rischio però dell’effetto collaterale di produrre assuefazione e superficialità.

Parlando degli spazi nei quali hai lavorato, hai parlato di “incontro”. Qual è il luogo privilegiato per l’esposizione dei tuoi lavori?

Apprezzo molto quando si ha la possibilità di instaurare un dialogo con lo spazio e l’istituzione. Quindi il luogo ideale è uno spazio permeabile, aperto a diverse possibilità, sia in termini concettuali che di allestimento vero e proprio. Credo che sia molto efficace creare delle situazioni, piuttosto che esporre semplicemente degli oggetti. Per questo credo che il contesto migliore in cui lavorare sia una relazione site-specific che generi una situazione di incontro: un incontro con il lavoro ma anche con una realtà locale.

Come ti relazioni con spazi istituzionali e gallerie private?

Mi capita di lavorare anche in contesti più simili a white cube e la sfida è quella di riuscire a dare un contesto al lavoro, sempre all’interno dello spazio, architettonico ma anche istituzionale. Altro aspetto secondo me importante sono le contraddizioni. Infatti, in una galleria ci si aspetta un oggetto commerciabile e credo che sia molto utile oltrepassare questo limite. Io faccio esattamente il contrario: non solo per creare un’alternativa, ma proprio per ragionare sul sistema nel quale si sta osservando. Lo spazio non è mai un contenitore neutro e a me personalmente interessa più di altri lo spazio pubblico.

CURATELA, CONSERVAZIONE E COLLEZIONISMO

Considerando l’importanza della processualità nella tua pratica artistica e, di conseguenza, l’aspetto potenzialmente effimero delle tue opere, come si pone il tuo lavoro nei confronti della curatela e della conservazione?

Mi parli di curatela e conservazione, quindi stai aprendo già un campo che è quello dell’istituzione, che può essere pubblica ‒ come un museo ‒ oppure privata. Da un punto di vista pratico, io lavoro con la fotografia di documentazione, che è molto spesso la documentazione di un processo, di una situazione, una testimonianza. Alla fine, la documentazione di un evento costituisce per forza di cose un’astrazione: tu non sei più lì, quindi è necessariamente anche mediazione di quello che è stato. Per questo non è assolutamente oggettiva e trovo interessante avere dei punti di vista che non si esauriscono nel lavoro in sé, bensì in quello che è il racconto (visivo) di un lavoro.

Questo discorso considera curatela, conservazione e necessariamente anche il collezionismo. Come si colleziona un oggetto deperibile?

Per quanto riguarda invece un discorso sui materiali, quindi riguardante la deperibilità, mi è venuto in mente un esempio molto pratico. Io non ho mai venduto a un collezionista privato. L’unica opera venduta a un privato, ad Arte Fiera a Bologna nel 2025, è stata acquistata da Giorgio Fasol.

È importante che l’opera entri proprio in una collezione come quella di Anna e Giorgio Fasol (AgiVerona). L’interesse del collezionista lo ha spinto spesso ad acquistare lavori di giovani artisti e, soprattutto, opere “inesistenti”. Insomma, entrare a far parte di una collezione come quella dei coniugi Fasol suona come una legittimazione in questo senso.

Sono assolutamente d’accordo. L’opera Dima per Hunting and Fishing Scenes è una dima, quindi una sagoma, di un’opera d’arte conservata al Metropolitan Museum of Art di New York. Ho acquistato i diritti di un’immagine ad alta risoluzione di un arazzo del Settecento inglese. Si tratta di uno dei massimi vertici della stampa inglese, perché appunto ci sono tantissime sovrapposizioni di stampe che creano un’immagine molto articolata, piena di dettagli. L’opera era una delle mie prime riflessioni sulla relazione fra potere e rappresentazione della natura nate durante la mia esperienza presso la Fondazione Antonio Ratti, opere nelle quali ragionavo sulla conservazione e sull’istituzione stessa dell’opera, quindi sullo statuto dell’opera d’arte. Lavorando poi in Fondazione Prada, spesso mi capitava di realizzare queste dime, queste forme in melinex ‒ un materiale termoisolante, utilizzato soprattutto per proteggere i documenti e le opere dall’umidità del supporto espositivo. Credo sia veramente sorprendente vedere tutto il lavoro che c’è dietro una mostra. Molto spesso i visitatori non hanno idea dell’enorme quantità di lavoro o degli accorgimenti tecnici che accompagnano l’esposizione di un’opera. L’opera Dima per Hunting and Fishing Scenes inverte la gerarchia fra supporto tecnico e opera. Il materiale ha delle caratteristiche specifiche, tra le quali la particolarità di riflettere un’immagine in maniera distorta. Si crea allora un ulteriore passaggio: un supporto che solitamente non viene visto diventa un lavoro e assume l’autorità di chi produce immagini.

Come pensi che la curatela possa valorizzare il tuo lavoro?

Quando penso alla valorizzazione del mio lavoro, non penso da un punto di vista storiografico, bensì processuale. Mi è capitato di lavorare all’interno di un processo e quindi di arrivare, attraverso un dialogo con un curatore o con una curatrice, a una restituzione che inizialmente non avevo programmato. Credo che l’incontro più felice sia quello all’interno di una residenza di un progetto in cui si crea un lavoro insieme.

Le tue opere riflettono sul paesaggio prima e sul territorio più recentemente. Cosa consideri paesaggio e cosa territorio?

Territorio, paesaggio, natura sono termini complessi, che assumono significati diversi in base al contesto. Credo che il termine paesaggio sia più legato a un discorso sull’estetica, in termini di rappresentazione, di inquadratura. Molto spesso, infatti, è un concetto relegato a un discorso estetico, sinonimo di armonia e valore da proteggere, come se fosse un conto in banca, come se fosse qualcosa di imbalsamato e invece è esattamente l’opposto. Si tratta di un campo di battaglia nel quale configgono diversi attori, economici, politici e ambientali. Territorio credo sia più legato a un discorso di identità locale: luogo di condivisione, luogo di appartenenza, sia sociale che animale. Potrebbe essere anche sinonimo di areale, il luogo in cui vive una determinata specie.

PAESAGGIO E TERRITORIO NEI PROGETTI DI GIACOMO SEGANTIN

Considerando le specificità di ciascun territorio, è visibile una relazione tra questo e altri temi centrali nelle tue opere: centro-margine oppure uso-disuso. Pensi che le tue opere riescano nella proposta di una visione decostruita di paesaggio? Come si manifesta questo passaggio concettuale da paesaggio a territorio nel tuo lavoro?

Io non considererei una direzione nella quale il paesaggio è qualcosa di negativo e il territorio qualcosa di positivo. Prima di tutto credo che nei miei lavori non siano presenti delle risposte, ma che sia presente un’atmosfera di ambiguità che considero proprio un punto di forza delle mie opere. Credo che sia molto efficace parlare di un lavoro che ho realizzato intitolato, Appunti per un film sull’oblio (2025): una serie di scatti fotografici realizzati appositamente per il Museo Ettore Fico a Torino per la mostra degli artisti della Collezione Bevilacqua La Masa.

L’opera Appunti per un film sull’oblio delude, suggerendo qualcosa che non esiste ancora. Sono quattro fotografie che appaiono come un inciampo, perché scattate con un diverso zoom che simula un movimento dall’alto verso il basso, come se si trattasse di una telecamera. Viene suggerito uno sviluppo cinematografico che però non c’è: anche qui lavoro nella costruzione di un senso ambiguo.

Nelle fotografie si vedono dei profili montuosi, delle montagne innevate filtrate da una tinta tendente al verde che non si capisce immediatamente cosa sia. Sono scatti, realizzati a pellicola, del riflesso della montagna su un bacino idroelettrico. Il colore è quello naturale, cioè quello oggettivo della realtà, dove c’è questo lago che è verdissimo perché è un lago chiuso da una diga, all’interno del quale sedimenti particolari generano un colore verde molto acceso che è profondamente innaturale. “Cosa si sta guardando allora?” C’è ambiguità: appare come un ritratto classico del paesaggio, però presenta tutti questi livelli di interpretazione.

Alla fine si crea un paradosso: per quanto sia apparentemente innaturale, il colore è naturale, spontaneo. Il colore, per quanto reale, rende l’immagine filtrata da una luce che accentua un lato pittoresco ‒ che però pittoresco non è. Ritorna, ancora una volta, una relazione ambigua tra paesaggio e territorio, ma anche tra centro e margine.

Esatto. In questo lavoro l’attrito fra centro e periferia è fondamentale. Molto spesso un paesaggio si considera come punto d’arrivo, una meta ricercata a causa della sua bellezza. Io sono invece interessato ai luoghi di scarto, spazi che sono una sorta di effetti collaterali della nostra società. Mi interessano questi luoghi perché consentono di comprendere a fondo le dinamiche che strutturano il territorio in cui viviamo. Penso al progetto fotografico che ho realizzato in Val Gallina: una valle infelicemente esposta, piena di zecche, non ci va nessuno e in pochi sanno che c’è una diga, a nessuno interessa. Si tratta di una diga attiva dell’Enel, fa la sua parte da un punto di vista di produzione dell’energia locale e questo apre inevitabilmente un discorso sulla trasformazione del paesaggio e sull’equilibrio ambientale di un determinato luogo. Costruire una diga non è un processo innocente. Questo non significa che non debbano esistere le dighe, non voglio cadere in un discorso primitivista, ma credo che una riflessione critica sia necessaria. Nel momento in cui mettiamo in carica il computer, non ci vengono in mente le tonnellate di cemento che sono in Val Gallina. Credo che sia molto utile tener presente l’infrastruttura che sta dietro ai nostri dispositivi e tenere a mente tutta la materialità che sta dietro all’energia. Mi interessa quindi lavorare all’interno di questi luoghi di scarto per avere una visione più ampia di quello che è il nostro sistema di relazioni, in cui siamo immersi. Questi luoghi sono completamente rimossi dalla nostra attenzione e per questo credo che sia molto utile riflettere sulla rappresentazione, sulla rimozione dalla storia, sulla produzione e sul conflitto fra ingegnerizzazione e paesaggio, ma anche sull’ecologia, ambientale e sociale.

Sempre all’interno di una riflessione su centro e margine, vorrei parlare di Indesiderate. Spazi marginali e pratiche di foraggiamento urbano, il progetto finanziato dal Sustainable Art Prize (di cui sei stato vincitore nel 2024) e omonima installazione realizzata presso l’Università di Padova. Esposta all’interno di un contesto fortemente connotato ‒ l’architettura razionalista del Cortile Nuovo del Bo di Padova ‒, l’opera si confronta con i concetti di appropriazione e reinterpretazione. Pensi che il progetto, anche nella sua limitatezza temporale, sia stato in grado di lasciare una traccia?

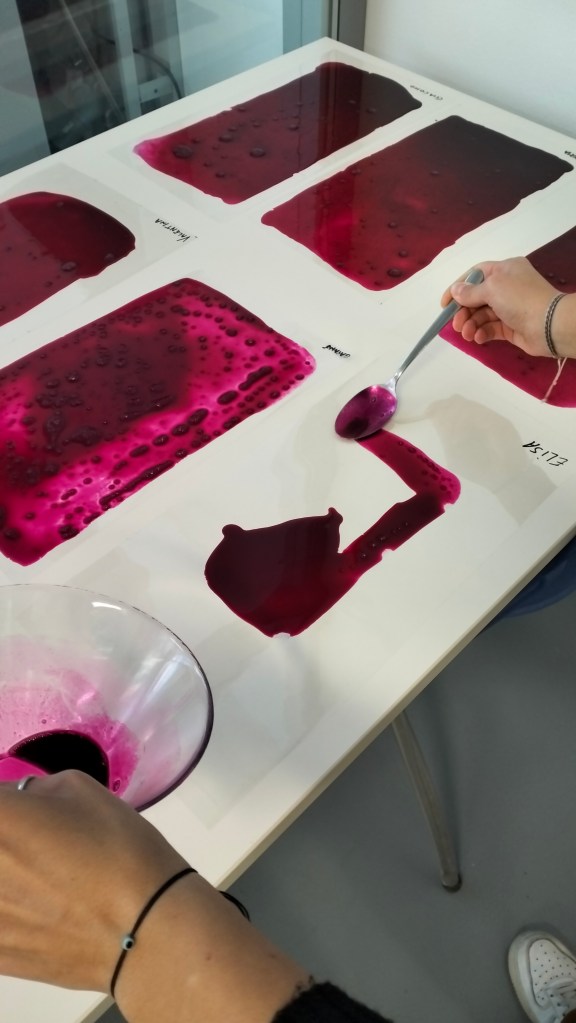

Il progetto Indesiderate è complicato perché eterogeneo, articolato nei seminari tenuti nei diversi atenei (Ca’ Foscari, Università di Verona e Università di Padova) è un laboratorio realizzato presso l’Orto Botanico di Padova con le studentesse e gli studenti delle rispettive università. Ho deciso di non fare una mostra come previsto dal progetto sulla sostenibilità. Ho pensato che lavorare per realizzare una mostra nomade, esposta quindi a Venezia, Padova e Verona, avesse poco senso, soprattutto in termini di dispendio di energie, di risorse e ho trovato più interessante lavorare su diversi livelli per creare una restituzione nello spazio pubblico ‒ che è stata l’installazione nel Cortile Nuovo del Bo ‒ e realizzare una mostra all’interno dell’università. Seguirà poi una pubblicazione, come previsto dal bando. Per quanto riguarda la limitatezza temporale, quindi la breve durata, penso che un’opera possa essere in grado di riappropriarsi di uno spazio e di reinterpretarlo, considerando il valore identitario del Cortile Nuovo del Bo.

Come pensi che la tua pratica, e in particolare questo progetto, si relazioni con i concetti di decostruzione, appropriazione e reinterpretazione?

Per prima cosa, attraverso il foraggiamento urbano ‒ durante la raccolta collettiva delle bacche di fitolacca ‒ c’è stata una sorta di riappropriazione dello spazio pubblico. Utilizzare qualcosa che può essere considerato come bene comune è un punto di partenza decisamente rilevante. Per quanto riguarda l’installazione presso il Cortile Nuovo del Bo (dal titolo Margine Rosso), questa reinterpreta un retaggio fascista, un’eredità culturale che si manifesta nell’architettura razionalista degli anni Trenta e si pone in continuità con l’opera Resistenza e Liberazione (1995) di Jannis Kounellis. Si tratta di un’opera site-specific che nasce proprio da questa esigenza: reinterpretare, quindi cambiare di segno un contesto culturale che è stato definito dal fascismo. È proprio questo contesto che definisce il significato più profondo dell’intervento che ho realizzato.

È importante perché i monumenti, la storia, la percezione dello spazio non sono qualcosa di fisso, ma anche questi si modificano nel tempo. Pensa a quanto sia cambiato il contesto politico entro il quale è stato realizzato il lavoro: non è più quello del 1995 di Jannis Kounellis. Ma anzi, c’è tutta una deriva estremista di estrema destra (non solo a livello italiano) che è veramente preoccupante e quindi diventa ancora di più necessario ribadire certi valori. Qualche mese fa è uscita una notizia sulla nomina delle cariche universitarie da parte della politica; questo è il contesto in cui Trump definisce le università come nemici. La scelta dell’Università di Padova come sede dell’intervento è molto rilevante, anche da una prospettiva storica su questo tema: pensiamo al concetto di Patavina Libertas, una sorta di indipendenza dell’università dal clima politico. Realizzare un’opera all’interno dell’università è molto attuale perché ribadisce il valore dell’istituzione universitaria, che deve essere difeso.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

È stato un anno molto intenso quello passato, quindi i miei progetti futuri si propongono di portare avanti quelli che ci sono già. Sto lavorando sempre su questi temi, soprattutto sul territorio in relazione alle dinamiche di sviluppo delle Olimpiadi Milano-Cortina. È un caso interessante perché si tratta di un brand (una narrazione e una promozione): del paesaggio come un’eccellenza italiana che ha visto enormi fondi di investimento che modellano il territorio. Quello che mi interessa è realizzare un progetto chiedendomi quale sia il sacrificio. Se per ogni processo è richiesto un sacrificio economico ma anche ecologico e di territorio (a diversi livelli), cosa è stato sacrificato per queste Olimpiadi? Prevedo di realizzare un progetto che deve ancora partire ‒ quindi sarà la sfida del prossimo anno ‒ nelle aree fuori dai riflettori. A differenza di quello che potrebbe essere un’inchiesta giornalistica, che lavora proprio sull’oggetto di studio, quello che interessa a me è capire cosa succede intorno, in luoghi rimasti nell’ombra oppure in dinamiche ambigue. Ciò non significa dimenticarsi di quello che succede sotto i riflettori, bensì arrivarci da un punto di vista diverso.

Rebecca Canavesi