Abbiamo incontrato Kyle Meyer durante una visita in studio organizzata dalla School for Curatorial Studies Venice, in occasione della quale ci ha descritto la sua pratica. Qualche tempo fa Meyer ha deciso di trasferirsi a Venezia, vendendo il suo studio negli Stati Uniti e lasciandosi alle spalle il trambusto di New York, per iniziare un nuovo capitolo della sua vita personale e professionale. In questa intervista abbiamo parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a trasferirsi a Venezia, dei suoi progetti e delle sue idee per il futuro in questa città, del ruolo dei tessuti e della sua visione della curatela delle sue opere.

Kyle Meyer (Ohio, 1985) è un artista americano il cui lavoro si colloca all’incrocio tra fotografia e tessuti. Nella sua pratica, mette in discussione il potenziale della fotografia, nata da processi meccanici e computerizzati, ed esamina come essa possa ancora creare connessioni umane integrando tecniche artigianali come la tessitura, la tintura e la stratificazione. Meyer ha imparato a tessere mentre viveva e lavorava in una fabbrica di cesti intrecciati in Swaziland, dove si è trasferito dopo la laurea. La fusione tra fotografia e tessuti conferisce alle sue opere una qualità materica e tattile, affrontando temi quali l’identità, il genere, la memoria, la perdita e l’isolamento. La sua pratica artistica è particolarmente influenzata dalla sua identità di uomo gay e dal suo rapporto con le comunità LGBTQ+.

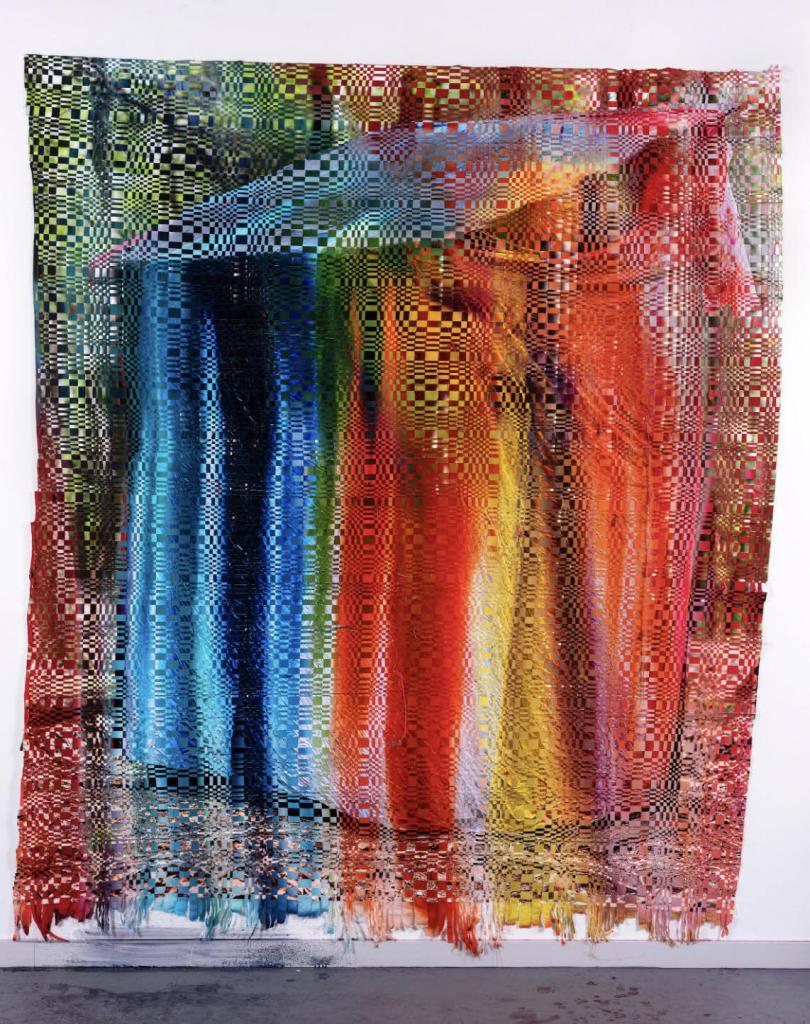

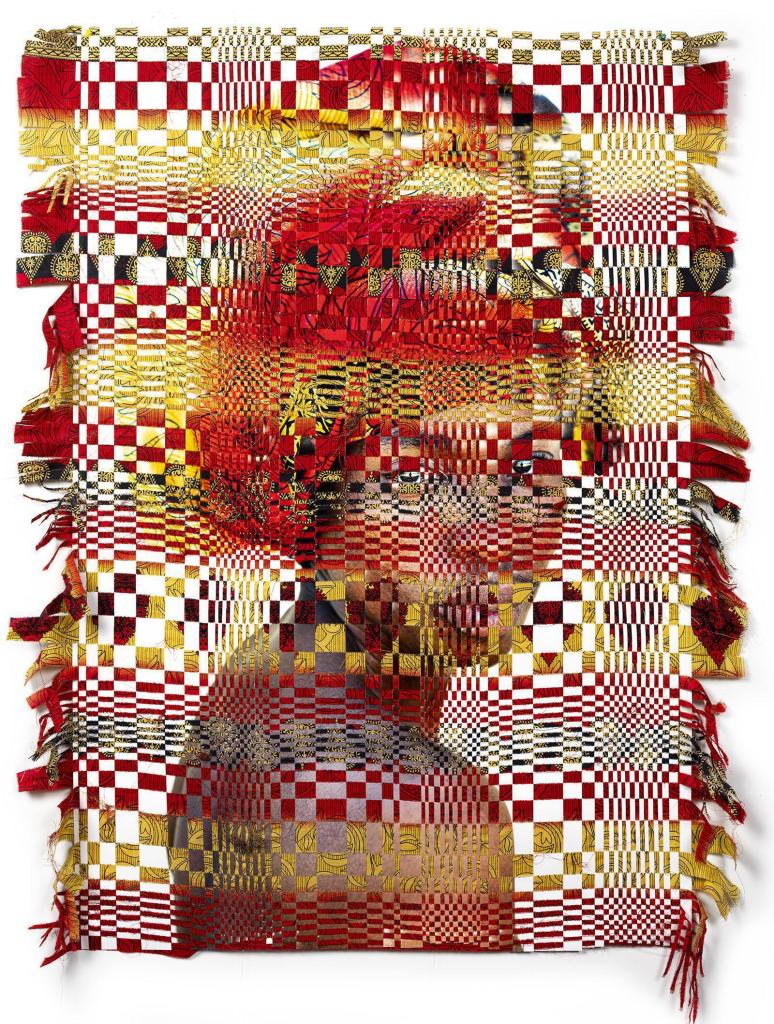

La sua serie Interwoven è esposta fino al 2 novembre 2025 nella mostra Rupture and Repair al Morris Museum, nel New Jersey. Tra gli altri suoi grandi progetti spiccano Impermanent Skin, 95 Bedford e Bleeding Out.

L’INTERVISTA CON KYLE MEYER

Ora che sei tornato negli Stati Uniti per un po’, cosa ti ha spinto inizialmente a trasferirti in Italia, e perché proprio a Venezia?

All’inizio mi sono trasferito a Milano alla fine di ottobre 2024 e sono rimasto lì per circa un mese e mezzo. Non riuscivo proprio a entrare in sintonia con la città. Era come una New York in miniatura, ma non sentivo la spinta a creare qualcosa lì; non mi ispirava affatto. Poi sono andato alla Biennale di Venezia, ed era la prima volta che lo facevo da solo, quindi non ero vincolato dagli impegni di nessuno. Per la prima volta dopo molto tempo mi sono concesso di essere presente e di entrare in sintonia con la città. Ricordo che sono andato a San Giorgio Maggiore e ho visitato la mostra di Berlinde De Bruyckere. Ho riflettuto molto su quelle opere, sulle mie creazioni e sullo spazio. E mi sono davvero concentrato a pensare a cosa avrei potuto realizzare lì e poi ho semplicemente detto: “Wow, forse dovrei trasferirmi qui”. Ho lasciato quello spazio così ispirato dal lavoro che ero quasi in lacrime. Stavo per compiere 40 anni e avevo lasciato gli Stati Uniti: era ora di prendere il controllo di ciò che volevo fare, e non di ciò che gli altri volevano che facessi.

Quindi è stato un punto di svolta per te.

Sì. La mia carriera era di grande successo, ma era sempre basata sul “devi fare, devi fare”. Per la maggior parte della mia vita ho pensato a ciò che pensavano gli altri e non a me stesso. Penso sempre all’arte e a come essa si inserisce in un contesto, quindi lascio che sia l’arte a dettare la mia vita. Ho capito che dovevo davvero prenderne il controllo. A quel punto, molte cose hanno iniziato a frullarmi nella testa. Sono tornato a Milano e quando sono tornato a Venezia un paio di settimane dopo, tutto era cambiato. Le persone se n’erano andate e l’atmosfera era molto isolata. Ci si poteva davvero perdere in quella mentalità, che mi attrae molto. Per diverse settimane ho continuato a tornare e sono andato in tutte le chiese e gli spazi indipendenti come Spazio Punch e SPARC*, che è un grande spazio artistico e comunitario a Venezia. Persone e artisti si riunivano e mostravano i loro lavori, e ho capito che era proprio quello che stavo cercando: un posto dove potermi perdere completamente e incontrare tante persone meravigliose che realizzavano cose incredibili e discutevano di idee. E così, a dicembre, ho deciso: “Mi trasferirò qui”. Era la prima volta che ricominciavo la mia vita da zero.

A quel tempo, ti sentivi stanco di New York?

New York è un posto difficile. Devi creare continuamente. Devi fare soldi. E il mondo dell’arte è davvero fottuto, nel senso che un giorno sei dentro e il giorno dopo potresti essere fuori. È una corsa continua, e non c’è mai la possibilità di godersi appieno ciò che si sta facendo. Interwoven ha assorbito molte energie e ha preso il sopravvento sulla mia vita. Stavo sperimentando e portando avanti altri progetti, ma non ero in grado di impegnarmi appieno e di dedicarmi a ciò che desideravo. Ero davvero esausto e stanco. Avevo bisogno di iniziare a fare altro. Stavo tingendo e pensando a come avrei potuto usare la materialità fotografica in modo diverso, e ai tessuti e al colore. E la cosa più importante è che, a New York, l’idea di essere presente è piuttosto difficile. Tutto accade contemporaneamente. Mi sento molto radicato a Venezia perché non è così caotica. C’è caos a Venezia, ma non è un’inondazione di caos incessante. Puoi scomparire.

LA PRATICA ARTISTICA DI KYLE MEYER

Durante la visita in studio, hai detto che non lavori più con una galleria. Come è cambiata la tua pratica da quando hai preso questa decisione?

Mi sento libero nel lavoro che realizzo perché tutto il lavoro viene fatto per me. Non è per l’ambiente commerciale o per le mostre. Ho guardato i lavori e ho messo insieme il puzzle, ma era un po’ tutto disordinato. Da quando sono arrivato a Venezia, ho avuto il tempo di fare un passo indietro e riflettere profondamente su cosa sia il lavoro – o cosa fosse in quel momento –, il che è davvero bello. E se avessi avuto una galleria, non sarei stato in grado di farlo. Sono in un periodo di profonda riflessione e il lavoro probabilmente cambierà radicalmente quando tornerò a Venezia.

Ci sono idee o progetti che vorresti realizzare in particolare qui a Venezia?

Sono molto interessato alla laguna. Gran parte del mio lavoro riguarda l’impronta e la colorazione di spazi, oggetti e persone, un processo che richiede molto tempo ed è sempre molto precario. Si tratta anche di raggiungere quel momento decisivo in una situazione caotica, in cui una persona deve restare sdraiata per trenta minuti, il che è piuttosto difficile. La laguna ha così tanto: centinaia e centinaia di anni di persone che vanno e vengono. Viviamo in un’epoca in cui Venezia è invasa dalle persone, ma i segni che queste persone hanno lasciato nel corso dei secoli diventano ancora più rilevanti a ogni passo che fanno. Anche solo sfiorare i muri porta via e fa marcire la città. Quindi, si tratta di ottenere queste impronte della città. Penso anche molto ai sistemi idrici, dunque inizierò a usare l’acqua dei canali in qualche modo. Mi interessa come l’acqua interagirà con le cose che realizzo e con gli oggetti che userò, che spiegheranno il consumismo e il capitalismo a Venezia.

Voglio anche andare in laguna e trovare barche abbandonate e oggetti che vengono scartati. È un luogo così protetto, eppure ci sono cose che vengono lasciate indietro o cose che vengono portate dal mare. Ci sono sicuramente delle idee a questo punto. Alcune saranno solo idee, ma altre si concretizzeranno.

Come ti relazioni con la città?

Quando creo qualcosa, mi immergo completamente in un luogo. Anche in Swaziland: ho vissuto lì a lungo, cercando di capire i problemi delle persone. Mi sedevo, ascoltavo e capivo le persone, o almeno cercavo di capirle da una prospettiva esterna. Vale lo stesso con Venezia. Arrivo da estraneo e ho bisogno di capire esattamente cosa sta facendo il luogo a me e cosa sta facendo agli altri. Poi posso davvero iniziare a realizzare lavori che mi entusiasmano. Voglio che il lavoro che realizzo sia molto autentico e molto ponderato. Le domande che cerco sono profondamente radicate e intensamente connesse al luogo.

LE TECNICHE UTILIZZATE DA KYLE MEYER

Quando vivevi in Eswatini, hai imparato a tessere, pur continuando a lavorare principalmente con la fotografia. È così che è nata la tua serie Interwoven, che combina stampa, tessitura e fotografia. Come descriveresti la tua pratica oggi? C’è un medium o un processo particolare che ora domina il tuo lavoro?

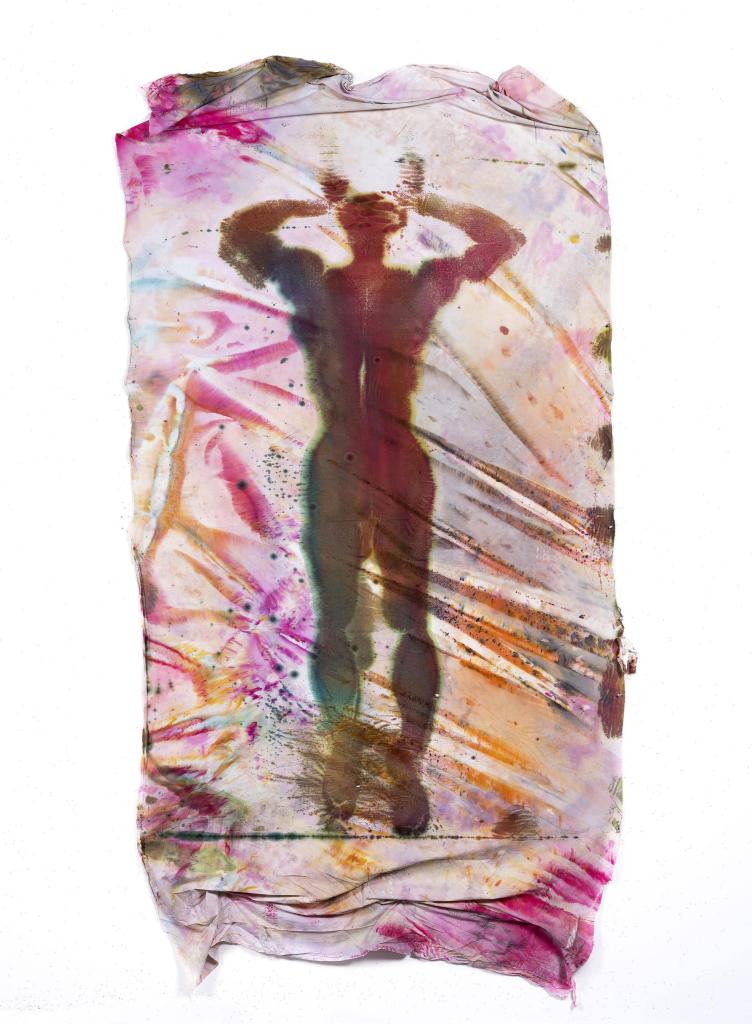

Direi che al momento la mia pratica è il processo di tintura e tessitura. C’è anche una componente molto laboriosa nel mio lavoro. La fotografia digitale è onnipresente ormai. Chiunque abbia un telefono può semplicemente scattare una foto. Quindi, qual è l’autenticità di una foto quando è tutta realizzata al computer? Non c’è traccia della mano. Allora mi chiedevo: “Come posso scattare foto digitalmente, ma avere questa componente di fatto a mano?” È così che ho imparato a tessere. Mi sedevo e ascoltavo le storie delle persone. Ti connette a quelle persone, al luogo, alla comunità. Ti tesse insieme. Così ho iniziato a tessere insieme le foto. Poi la gente mi chiedeva se pensavo di realizzare i miei tessuti. Avevo tinto un po’ in Eswatini e mi sono domandato: “Come posso portare questa tintura nella mia pratica, dove realizzo i miei tessuti?”. Stavo sperimentando molto tingendo la carta con la neve e ottenendo le impronte di foglie, rami e dell’ambiente. In seguito, ho iniziato a usare il mio corpo e a tingere i tessuti con esso in performance di lunga durata. Poi ho realizzato una casa a schiera (95 Bedford), che è stata la mia prima vera esplorazione nella tintura di un grande spazio. Mi ci sono immerso completamente. Dormivo lì e ho imparato moltissimo su come interagiscono le tinture. A volte lanciavo il pigmento, a volte lo facevo sgocciolare. Poi c’è stata una performance. C’erano persone che venivano da me in continuazione: mi fotografavano, ascoltavano i miei pensieri e a volte mi davano consigli. Sono stati sei mesi di dialogo e mi è piaciuto molto. È così che ho capito che la tintura è la mia vita.

In seguito, ho iniziato a sperimentare con il modo in cui si mescolavano le tinture, ma a un certo punto mi sono sentito perso. Una volta un mio amico è venuto da me e mi ha chiesto: “Se potessi fare qualsiasi cosa, cosa faresti?”. E ho capito che mi sarebbe piaciuto molto realizzare un corpo umano. Ho realizzato le strutture e gli oggetti, ma non la componente umana, che è così fondamentale per la mia pratica perché ognuno è diverso. Il giorno dopo il mio amico è venuto da me e quella è stata la prima volta che ho disegnato un corpo umano. Credo di aver tinto quaranta persone, o qualcosa del genere.

Qualche tempo fa ho fatto una tintura su carta. Non avevo mai realizzato un’opera su carta. Era sempre stata su un tessuto di cotone. Avevo un grosso rotolo di carta e ho pensato: perché non provarci? Devo dire che tutto questo mi ha portato a un nuovo modo di concepire l’opera. È stato un momento di “illuminazione”. Sarà qualcosa che, una volta arrivato a Venezia, richiederà più esplorazione e realizzazione. Significa passare dalla semplice tintura alla vera e propria pittura di questi pezzi più grandi di oggetti e persone.

Queste persone sono per lo più tuoi amici?

Direi che la maggior parte sono miei amici molto stretti. Ma poi ci sono anche persone che erano dei perfetti sconosciuti. Per me significa rinunciare molto al controllo, perché mi stai affidando il tuo corpo.

Come procedi di solito? Inizi prima con una conversazione e poi passi al lavoro?

Non forzo mai nessuno. Non ho mai chiesto a qualcuno se posso tingerlo. Sono sempre le persone a chiedermelo. Ci sediamo e abbiamo una conversazione piuttosto lunga. Ci vogliono circa un’ora e mezza o due ore e mezza, a seconda della quantità di informazioni e di dove si sviluppa il dialogo. Ma, durante questo tempo, scelgono tra 12 e 16 colori su 100. Questi colori sono legati a momenti specifici della loro vita: gioia, una persona o un fallimento. Io le ascolto e basta, ma, una volta che mi sono fatto un’idea di quel momento cruciale, chiedo loro di indicarmi un colore specifico. Ognuno sceglie in modo diverso. Poi si sdraiano sul tessuto. Cerco di metterli il più a loro agio possibile, ma anche di aiutarli a sentirsi molto potenti in quel momento. Chiedo loro cosa vogliono esprimere. Poi tingo il ritratto. Entro in una sorta di trance mentre lo faccio.

Come ti senti quando le persone condividono con te così tante cose personali?

È davvero bellissimo. Può essere molto intenso per alcune persone. Alcuni crollano, ma altri sono molto euforici. È un’esperienza davvero potente.

Ci sono molte mostre incentrate sui tessuti in questo momento, ad esempio Textile Manifeste a Zurigo o Woven Histories ospitata dal MoMA di New York. Il legame personale che emerge attraverso il filo e la materialità, e i ricordi che i tessuti portano con sé, sembrano essere particolarmente importanti. Pensi che i tessuti, come medium, stiano avendo un impatto sul mondo in questo momento, o addirittura lo stiano in qualche modo “innescando”? Cosa c’è di speciale in questa pratica che altri medium non hanno?

Finalmente questa tecnica viene riconosciuta non solo come artigianato. Se si guarda al Bauhaus, ad Annie Albers, a lei non era permesso dedicarsi alla pittura perché era una donna, quindi poteva solo tessere. Ma quelle tessiture sono le più potenti di tutto il Bauhaus. Quindi ora finalmente è emersa, ma molte di queste tessitrici sono donne. È davvero un lavoro femminile e la maggior parte delle tessitrici sono donne. Quindi penso che nel mondo dell’arte ci sia ora qualcosa che sta dando alle donne il loro posto, e non è più l’uomo bianco cisgender ad averlo. Tuttavia potrebbe anche essere semplicemente di moda in questo momento. Ma, sotto i riflettori, ci sono anche così tante opere tessili scadenti.

Puoi spiegare cosa intendi per “scadente”?

È quando prendi i tessuti e li trasformi in un articolo prodotto in serie. Ripeto, la produzione tessile è una pratica che richiede molto lavoro. Quando vedo un’opera tessile davvero buona, tutto scatta, come con Sheila Hicks o Erin Riley, le cui opere sono davvero incredibili. Fanno tutto a mano. È un lavoro davvero potente e bellissimo, in cui si può vedere la fatica e come viene utilizzato il materiale. Non lo fanno solo perché è di moda o perché piace loro l’aspetto. Per me, nel lavoro tessile, bisogna avere una ragione quando si usa il tessuto. Non è solo una questione estetica.

IL PUNTO DI VISTA DI KYLE MEYER SULLA CURATELA

Ci sono molti aspetti che hai menzionato: la tessitura è un medium personale e richiede molto lavoro, quindi è un processo fisico e intellettuale allo stesso tempo. Dunque, parlando di mostre e di esposizione delle opere, qual è la tua esperienza con i curatori e cosa ritieni sia importante considerare quando si espongono tessuti?

Il tessuto è molto potente, ma allo stesso tempo ti attrae. Ti distrae dalle altre cose. Di solito è molto colorato e molto morbido. La gente vuole toccarlo. Quando espongo i miei tessuti, tutti i miei lavori hanno modalità di esposizione molto specifiche. Ad esempio, tutte le opere di Interwoven sono incorniciate. Non mi piace esporle senza cornice, ma nella mostra attuale al Morris Museum ci sono quattro opere senza cornice.

Perché è importante per te incorniciarle?

Non voglio che le persone le tocchino. È una questione di conservazione, ma anche l’incorniciatura le inserisce in un contesto completamente diverso. Le rende davvero come un gioiello in una scatola. Se passi davanti a un’opera senza cornice, la sola presenza umana la manipolerà in qualche modo, e io non voglio che ciò accada. Queste opere sono molto preziose perché sono persone preziose. Devono essere messe in un portagioie per dare loro spazio e anche riconoscimento a un certo punto.

Tuttavia, dove il corpo lavora, dovrebbero essere semplicemente appesi al muro, perché sono la loro pelle fisica. Non sono permanenti: con il tempo svaniranno. Cambieranno come la pelle o come una persona. Quindi non hanno bisogno di essere conservati in una scatola. Ogni piccolo segno è un segno della storia. Voglio che l’interazione con l’ambiente li cambi. In dieci anni, uno si è completamente distrutto e gli elementi si sono strappati. Va bene così, perché questa è la vita dell’opera. Quindi dipende davvero dal mio lavoro, dal contesto della mostra, dal contesto dello spazio. Ma sì, il curatore ha la sua visione e bisogna in qualche modo assecondarla. A volte si è d’accordo e a volte no, ma come artista si dovrebbe sempre essere in grado di scendere a compromessi a un certo punto. Ogni momento in cui posso mostrare il mio lavoro, parlarne e far riflettere le persone in modo un po’ diverso è il più bello. “Come posso cambiare un po’ la prospettiva in qualche modo?” Sta cambiando anche me. Creo qualcosa e penso: “Wow, non me lo aspettavo”. Sono solo molto grato.

Iuliia Kulikova

Testo tradotto dall’inglese con l’IA